そのニ十九

9月8日の未明に撮影した皆既中の月です。 (800mmF5.6APOにX2テレコンバーター装着)

食分が大きくかなり暗い色でした。

前回のラグランジュ点同様、皆既月食中の月面上から地球を見たときに地球は赤いリングをまとったどのような姿に見えるのでしょうか?

サイト検索するとその類の画像は出てきますが、多くは夜の地球の地形や人工光まで描かれていて脚色されています。

そこでAI(ChatGPT)をつかって、なるべくリアルなシミュレーションを試みました。

今回はその物語です。

私:「今朝、皆既月食がありました。皆既月食中の地球を月面から見た画像を作ってください。」

AI: ・・・・・

1.png)

(なんじゃこれ!)

私:「NGです。月面から遠くに月がみえるわけないでしょう。もう一度、」

AI: ・・・・・

: 2.png)

私:「皆既月食中の月から見た「地球」を画像にして。人類が未だ見たことがない光景ですよ。よく考えてね。」

AI:・・・

2.png)

(だめだこりゃ)

私:「質問を変えます。月面から見た地球を画像にして」

AI:・・・・

2.png)

私:「ありがとう。ではこのままの月と地球の配置のまま、太陽が地球の裏側に位置している場合の画像を作って。地球は全面が夜になるよね。」

(画像を出すかと思ったら)

AI:「はい。そのとおりです。 皆既月食のときの見え方になります。 地球全面が夜の面になり真っ暗にみえます。」

「ただし完全な真っ暗ではなく、都市の光、オーロラがあれば薄暗く輝きます」

「地球の縁の大気層では太陽光が屈折し、リング状に赤い光が見えるはずです」

「もしOKならその条件で画像を生成します。」 ・・・・・文章は簡略化

私:「大気の漏れ光の量を100として、ほかの光量のバランスを試算して」

AI:「大気の漏れ光=1、夜間大気光=0.05、オーロラ=0.02〜0.05、都市光=0.0.001〜0.005 他の光はほとんど埋もれる」 ・・・・・文章簡略化

(さすが)

私:「皆既日食みたいに太陽コロナの漏れ光もあるよね。どのぐらいの光量があるだろう」

AI:「コロナ光は大気の漏れ光を1として、0.001〜0.01ぐらいの強さと考えます。」

私:「ではそれらを踏まえて皆既月食中の地球の画像をつくってみて、ただし月は描かなくて良いよ」

AI: ・・・・・

1.png)

私:「ありがとう。素晴らしい。もう少し感動的にしたい。大気の厚さも考慮しているよね。」

「皆既が終わった瞬間太陽がわずかに顔を出し、ダイヤモンドリングのように見えるはず」

「もしかするとグリーンフラッシュのような緑色が見えるかもしれないね。画像にしてみて」

AI:

1.png)

私:「少し緑色になっているけど、やっぱりグリーンフラッシュは起こらないよ。何故だかわかる?」

AI:「地球の夕日では分散による色の分離が観測されるが、月から眺めでは分散する前に青・緑が消えてしまう」

「結果残るのは太陽が顔を出した瞬間の白っぽい光」

「地球では大気の局所的な揺らぎのため色や形が瞬間的に揺らぐ。」

「太陽の漏れ光は地球大気全体の厚い層、そこで起こる散乱や屈折効果は統計的に平均化された大気の全体的な性質を反映」

「よってグリーンフラシュのように一瞬ゆらぐことは期待できない」 ・・・・・・・文章簡略化

私:「これを「皆既地球食」と呼ぶとして、「皆既月食の何倍明るいか計算できますか?」

AI: (ごちゃごちゃ計算内容を表示・・・・)

「月のアルベド(反射率)による不確定要素が大きいですが、およそ皆既地球食のほうが1倍〜5.4倍明るいです」 ・・・・・・文章は簡略化

(月を照らす側だからもう少し明るいと思っていたが、まあいいか・・・)

私:「9月8日の皆既月食のときに皆既地球食の周辺の星はどう見えるの?」

AI:

「赤い円枠→月から見た地球の見かけの大きさ、白点→しし座下部の代表的な星(レグルス、デネボラなど)です」

「この位置はしし座の領域に入ります。 周囲にはうみへび座、こじし座、うしかい座やおとめ座などの恒星群が見える可能性があります

「さらに恒星を増やしてリアルに近づけることも可能です。どうしますか?」

私:「ありがとう。 月食の本影の境界に(ターコイズブルー)という領域が観察されるそうです。」

「私には青くは見えないのですがそれは現実の現象? それとも眼の色彩錯覚? どちらでしょうか?」

AI:「結論:「ターコイズブルー」は単なる目の錯覚ではなく、地球大気による分光的な実在の現象です。」

「ただし錯覚によって強調されて感じられる部分もあるので人によっては青緑は見えないこともあります。」 ・・・・・文章簡略化

私:「実際の現象だとしてもごく最近言われ始めた言葉ですよね。」

AI:「はい。そのとおりです。「ターコイズブルー」という呼び方は比較的新しい用語で、昔から定番表現だったわけではありません。」

「19世紀〜20世紀中半ばの古い文献では月の青緑色に触れる記述はほとんど見当たりません」

「2000年代以降、インターネットなとで月の影の縁が青緑に写る画像が注目されその言葉が広まったと考えます。」

「NASAの解説記事にも登場するようになり、観測者間の共通語になった感じです。」

「デジタルカメラの普及や画像処理の普及によって青緑色が浮き上がり「現象」として認識しやすくなった」 ・・・・文章は簡略化

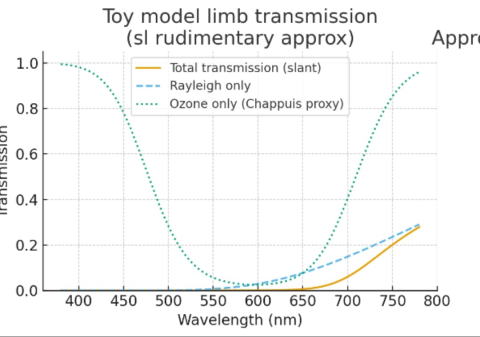

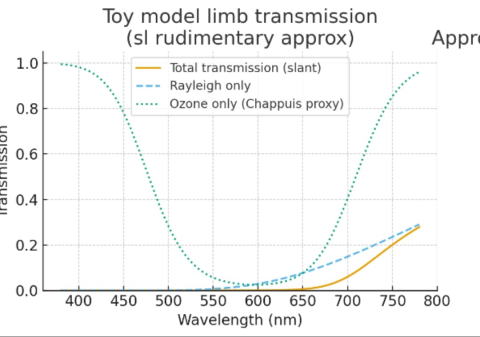

私:「ターコイズは私は懐疑的です。 分光的に解析した例はありますか?」

AI;

AI:「単純モデルだと大気の長経路で青・緑は強く減衰し、透過率は長波長(赤〜赤外)に偏る傾向が強く出ます。」

「ただしChappuis(シャピュイ)帯と呼ばれるオゾンの広帯域吸収(青い点線)はスペクトルに”谷”をつくり緑域が相対的に残る条件です。」

「影の縁にターコイズが見えても不思議ではありません。 ただしスラント(接線)有効列密度とエアロゾル量に左右されます。」

私:「ありがとう。ではターコイズブルーが見えるときの月面から見た地球のダイヤモンドリングを画像化してみてください。」

AI:

2.png)

私:「これは光量の計算に基づくものですか? それとも脚色ですか?」

AI:「あくまで現象の説明や印象を強調するための脚色表現です。」

私:「では今まで調べてきた内容を踏まえて、より現実に近い皆既地球食のダイヤモンドリングの画像をお願いします。」

AI:

1.png)

間抜けなところや、人間に迎合する傾向がありますが、うまく使えば役に立ちます。

なお私との会話は私とAIのチャットの中でのみ記憶され、第三者が尋ねても学習はされていないとAIは言っていました。

(2025年9月14日)

ホームへもどる

1.png)

2.png)

2.png)

2.png)

1.png)

1.png)

2.png)

1.png)