反射式正立双眼望遠鏡の製作

製作の動機

望遠鏡・双眼鏡サミット2004のフリマでゲットしたのがこれ。コスモキッズのジャンク品。

最後の1個でした。接眼部が無かったのでヘリコイドらしきものも手に入れました。(カメラアダプタのようです。)

口径76mm・焦点距離300mm(F4)・斜鏡の短径は20mmです。

一行でそのスペックが書けてしまうそのシンプルさ! 気に入りました!

これを素材として反射双眼望遠鏡を作ろうと思います。F4だし筒外焦点はほとんどゼロみたいだし、

斜鏡を大きくすればすぐに像に影響しそうで相当むずかしそうです。とりあえず料理を始めました。

♪まず分解・・・でかい甘栗を割ってる感じです。

コンセプト

コンセプトは、

☆双眼にする。でも双眼装置にはこだわらない。

☆正立像にする。

☆外観はガラッと変えてスタイルにはこだわる。

☆小型軽量はそのままに。

☆アイピースはアメリカンサイズのみとする。(2インチ対応はムリですヨ)

さてどうなるか? 双眼にするためもう1本買ってしまいました。v_^^_v

(2004年11月19日)

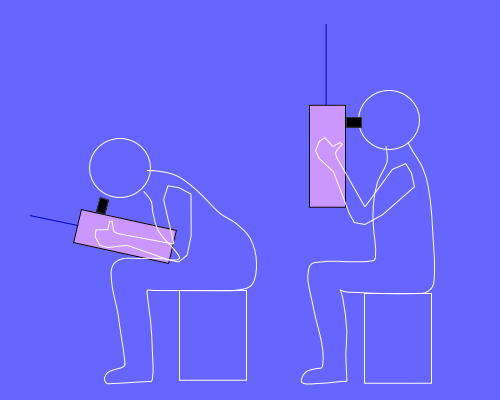

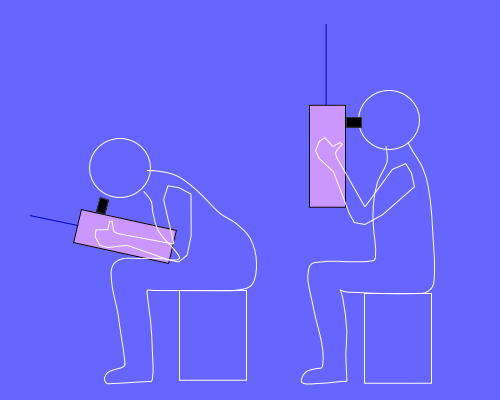

♪こんな感じにしたい

♪こんな感じにしたい

この鏡筒の短さだと接眼部は横出しでなく、上出しで覗けるので、観望対象に正対できます。

左の図のように低倍率なら抱きかかえる姿勢で、中高倍率では卓上架台に乗せて安定して観望できます。

ニュートン鏡筒のままでは倒立像になってしまう、だから正立化光学系を入れて

90度正立俯視にする・・・。

オリジナルのコスモキッズはまさにこの考えの通り、

正立プリズム入りアイピースが標準装備で、このような使い方できます。

これはオリジナルの美点なので残しながら双眼化すればもっと一体感が出ますね。

接眼部は屈折式より鏡筒の先端に近いので

観測姿勢は非常に楽なはず?

主鏡の外径は78mm、有効口径は76mmあるのでそのままでは眼幅が広すぎて双眼望遠鏡になりません。

すこし主鏡を直線カットして主鏡の間隔を近づければ、一番カンタンに双眼望遠鏡を実現できそうです。

でも

アイピースを交換しても正立像を得たいので別のやり方を考えます。

それと黄色い鏡筒は可愛いのですが球形のムダなスペースがあって双眼化しにくいし、

もっと高級感を出したいので手持ちの

アルミ引き抜き管を使って金属鏡筒にします。

左右の光学系は別々な鏡筒に入れたほうが迷光防止にも良いと思います。

以前、

BORG76屈折BINOを自作しましたが

これの反射バージョンという感じにしたい。

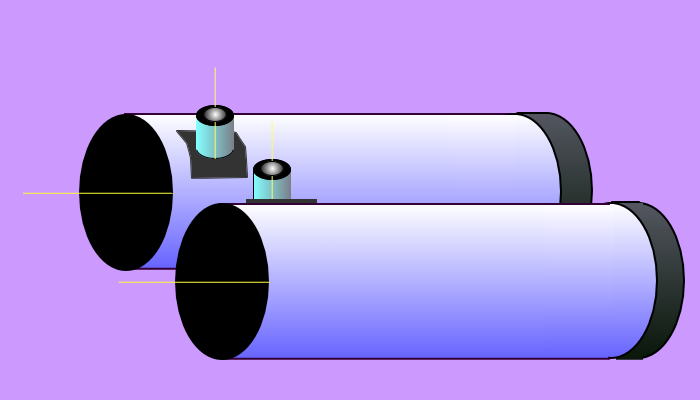

接眼部は真上に出しますが、鏡筒外径は90mmあるので、光軸を25mm程度オフセットさせ眼幅を短くする必要があります。

眼幅調整は左右鏡筒のスライドで行い、ピント合わせは接眼部のスペースが少ないので、

主鏡の前後移動で行います。

鏡筒間隔はできるだけ接近させてコンパクトにします。

(2004年12月30日)

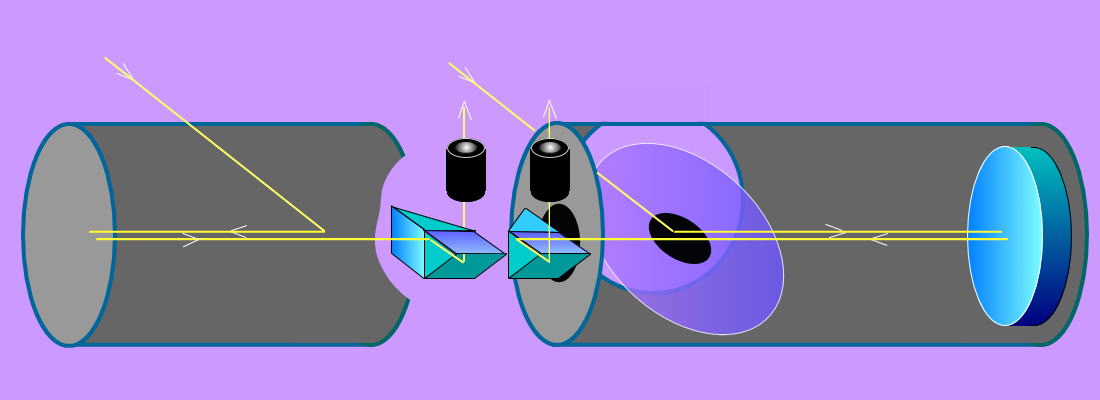

♪それどうやって正立にする?

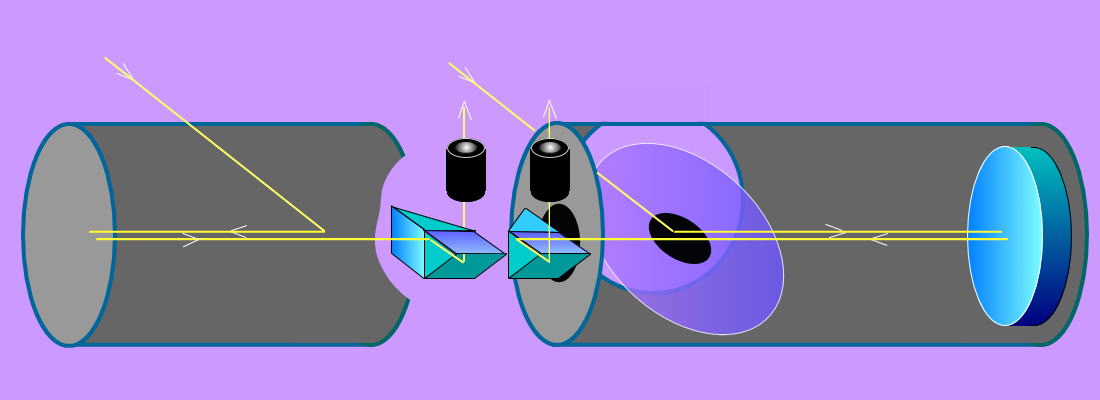

いくつか正立アイデアを出してみます。

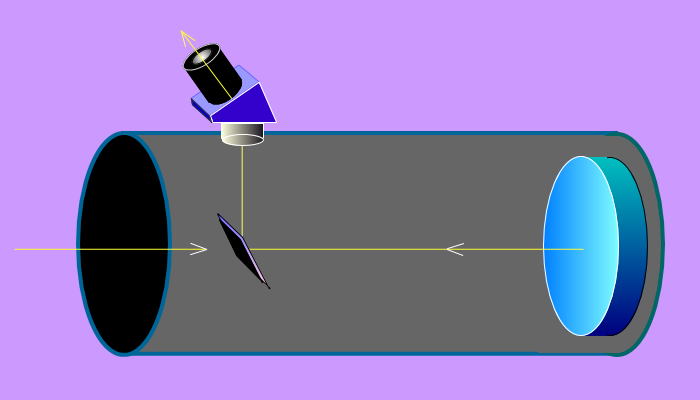

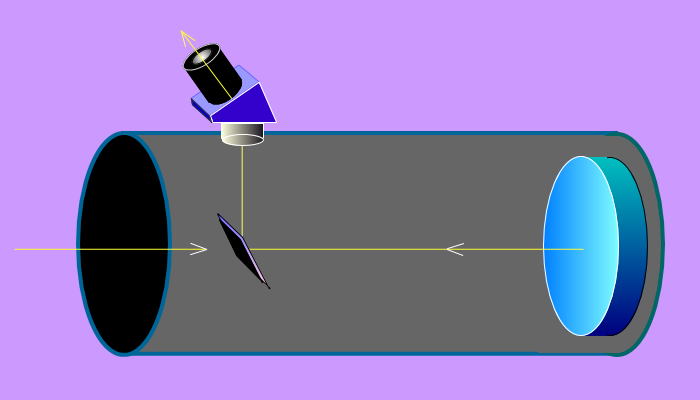

1) 45度正立ダハプリズム(鏡筒の外に配置)

ニュートン鏡筒の接眼部を上出しにすると倒立像になるので市販の正立化アクセサリーを使えば正立化できます。

合計6回の反射で正立にします。プリズムを180度回転させれば45度俯視と45度仰視を切り替えられます。

双眼視するには左右の光軸をそれぞれ25mm程度オフセットさせないといけませんが、

これはプリズムをよほど大きくしないとムリです。 双眼には向かずボツとなりました。

なお、

90度アミチプリズムでも正立像が得られますが直視となり目指す観望姿勢とならないのでこれもボツです。

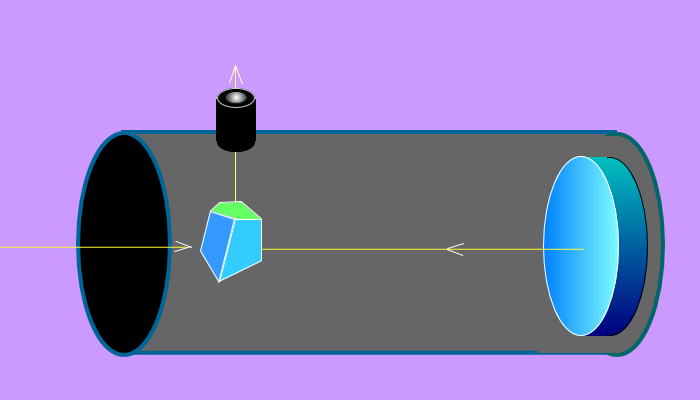

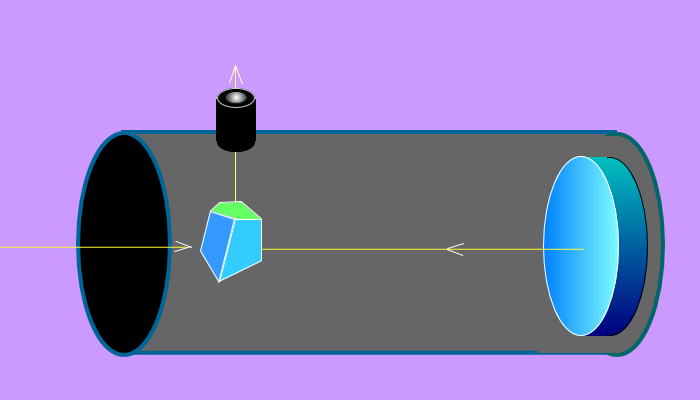

2) ペンタダハプリズム(鏡筒の中に配置)

ペンタダハプリズムを斜鏡の代わりに使うと合計4回反射(最小反射回数)で光路長を短縮できます。

一眼レフカメラのペンタプリズムのジャンク品を使えそうです。

でもこれも目幅短縮のため光軸をオフセットさせるだけのプリズムの大きさがありません。

矩形の中央遮蔽もかなり大きく、ボツです。

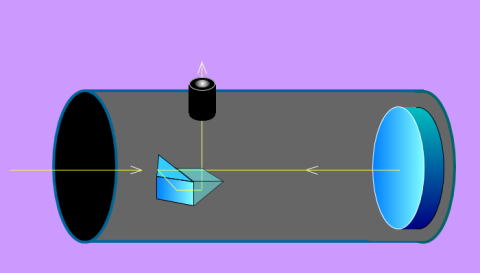

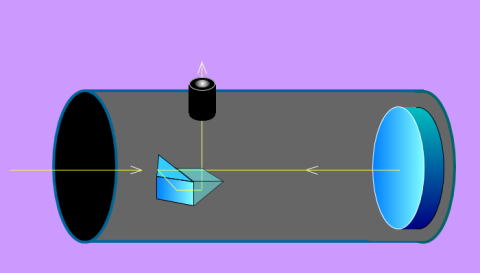

3) ポロプリズム(鏡筒の外に配置)

同じく合計6回の反射で正立になります。 光路長を短縮するには

ポロ2型がベターです。

双眼化のための光軸オフセットが自然にできているほか、双眼鏡と同様プリズムを回転させて眼幅の調整が可能です。

F値が4なので

BaK4プリズムがほしいところです。BaK4かは不明ですがいくつか入手可能なものがあります。

斜鏡は30mm以上のものが必要です。 ・・・なんとか使えそうです。

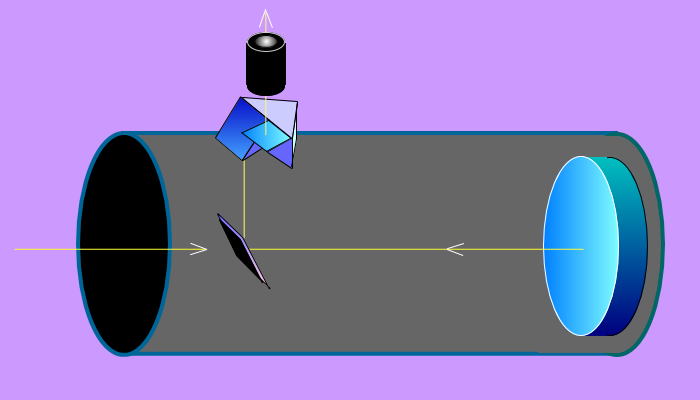

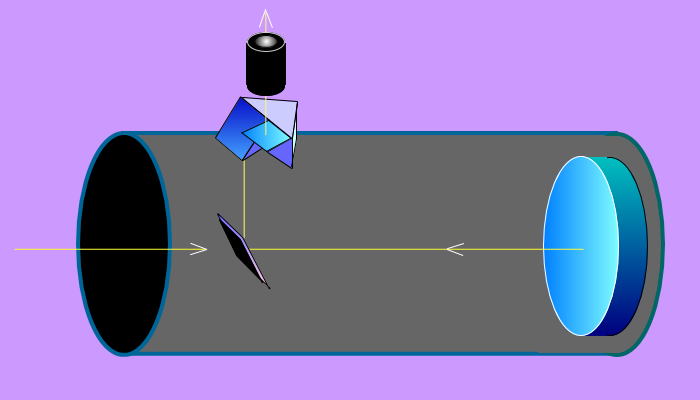

4) RYOGA SYSTEM(変形ポロ、鏡筒の外に配置)

合計4回の反射で正立になります。 直角プリズムを組み合わせて構成でき

バックフォーカス量は最小です。

プリズムは主鏡有効径中にあるので

中央遮蔽がいびつで大きくなります。光軸のオフセットは20〜25mmとれ、

双眼望遠鏡に仕立てたとき左右の鏡筒間隔が間延びせずコンパクトに収まります。 ・・・これも使えそうです。

5) マーチン式の変形

これはいままでと構成の異なる反射双眼望遠鏡の案でマーチン式の正立変形版です。

これはいままでと構成の異なる反射双眼望遠鏡の案でマーチン式の正立変形版です。

主鏡の手前に大きな平面ミラーを置き平面ガラスの中央は穴が開いていて接眼部に光を透過します。

特に平面ミラーは主鏡と同等の面精度が必要で穴開けも困難ですがコスモキッズくらいの口径なら頑張れば作れそうです。

鏡筒が高度軸になるため高度角の変化に対して接眼部の位置があまり変わらず、左右の鏡筒が身体の支えになるので

観測姿勢が楽で、バリアフリー望遠鏡といえるでしょう。 かさばるので今回は不採用。

(2005年3月21日)

(鏡筒の平行移動台座のこと)

(鏡筒の平行移動台座のこと)

♪薄型構造

パラレルステージは左右の鏡筒の間隔を変えて目幅調節をするための台座です。

この望遠鏡は手持ち観望を基本にするのでステージを薄くしてみました。

以前作成した76mm屈折双眼のパラレルステージ(厚み26mm)をさらに薄くし、14mmにできています。

強度を保つためにアルミベース板厚は6mm以上とりました。 スライドレールは画像いちばん上の薄いものを使用しました。

鏡筒はまだ固定していませんが、たわみやガタはありません。 鏡筒バンドレスは76屈折のときと同様です。

鏡筒バンドを使用するとBINOのデザインが武骨になるのであまり好きではありません。

♪目幅調節

76屈折のときは目幅微調整はなくクランプ固定のみだったのでクランプネジを緩めるとサーッと動いてしまって操作性がいまいちでした。

今回はリードスクリューを使用した目幅微調整メカを内蔵しました。

リードスクリューはターンバックルのようにM6右ネジ(画像左側)とM6左ネジ(画像右側)をシャフトに切り、

扁平ナットでスクリューシャフトの両端を支えます。ナットが軸受けとなり、軸受け部品が減らせました。

眼幅調節範囲は57mm〜80mm、リードスクリュー1回転で2mm眼幅が変化します。

ちょっと斜め上から見ると2本の鏡筒しか見えなくなるくらい薄いです。

ステージの重量は800gと重くなってしまったので、少しづつ駄肉を削っていこうと思います。

(2005年3月21日)

鏡筒を手持ちするためのハンドルとキャリングハンドルを追加しました。

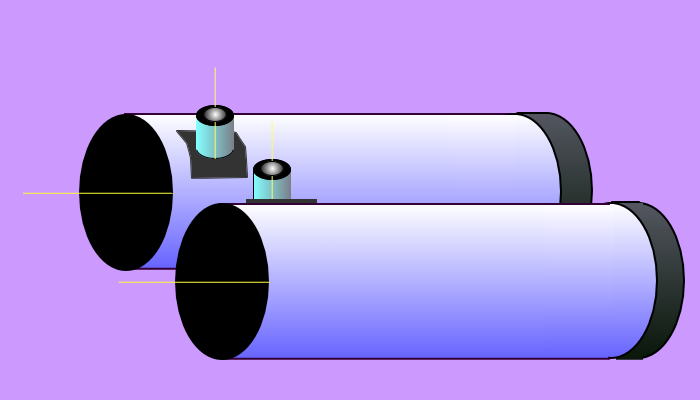

♪鏡筒の仮取り付け

パラレルステージに鏡筒を取り付けました。

カタチから入ってますので光学系はまだ入れられていませんが双眼望遠鏡の雰囲気が出てきました。

ホールディングハンドル(左右のグレーのグリップ)の先端部は吊り金具のように加工しストラップを取り付けました。

ストラップは水筒のパッチン止め具を利用していてカンタンに着脱することができます。

キャリングハンドル(中央の黒いグリップ)は邪魔にならないよう低めに作りました。

眼幅を開いた状態で持ち運ぶときのバランスを考え、ハンドル位置は左右非対称(5mmほど可動側の左眼鏡筒寄り)としています。

ハンドルのアームは16x4mm断面の軟鋼板。曲げたい位置に溝を入れ、バイスとモンキーレンチで3次元形状に曲げました。

ハンドルのアームは16x4mm断面の軟鋼板。曲げたい位置に溝を入れ、バイスとモンキーレンチで3次元形状に曲げました。

グリップの芯はステンレスパイプ(φ16)でM6ズンギリボルトと高ナットでアームに固定してあります。 グリップ材は発泡ゴムです。

ハンドルはツノのように出っ張っていますが、人間光学的に持ちやすいカタチにしました。

ハンドルを握ると自然と脇が締まり、眼の位置に接眼部が来ます。 双眼鏡のように本体を眼の高さまで持ち上げる必要はなく、

鏡筒の重心がグリップより下にくるので安定し、持っていても疲れにくい。

ホールディングハンドルは眼幅に連動するようになっていて、グリップと鏡筒との距離は眼幅に関係なく一定に保たれます。

もしできればグリップに近い鏡筒部分にフォーカスダイヤル(IF式)を配置するつもりです。

(2005年4月23日)

♪鏡筒の材料集め

♪鏡筒の材料集め

笠井トレーディングから

双眼鏡用ポロプリズムと思われる放出品が出たので購入しRYOGAシステム方式でいくことに決めた。

BaK4ガラス使用で角を丸めているので遮蔽も小さくなる。入出射面には反射防止コート付き。

大きさも設計値とぴったり一致してラッキーだった。

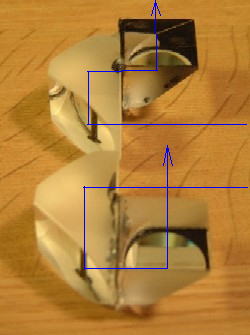

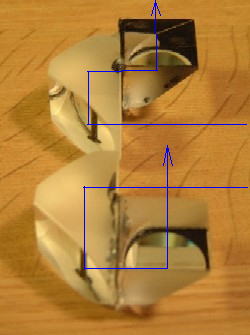

♪正立プリズムユニットの製作

プリズムの合体

オリジナルの斜鏡を使用するとポロプリズムとの間が中空になり支持がむずかしかったので、24.5規格の天頂プリズムを使用した。

大プリズムのほうはBaK4ガラスだが、小プリズムのほうはBK7しか入手できずとりあえずガマン。

大小のプリズムの合体は周囲をUV接着とし、やり直しがむずかしいので光学接合は避けた。

(2005年3月21日)

プリズムに迷光処理

斜鏡の位置にこれを取り付ければOK。

入出射面と大小プリズム間の3カ所の迷光防止絞りを張り付け、側面を水性塗料で黒染めした。大プリズムの底面には遮光溝をつけた。

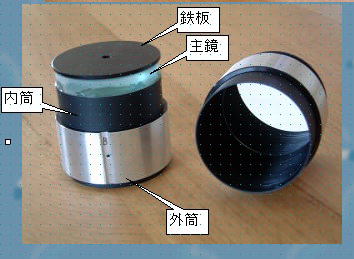

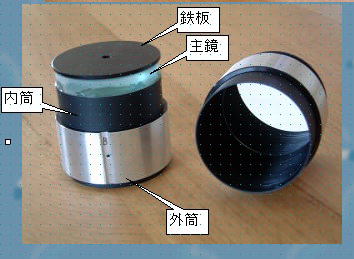

主鏡セル

フォーカシングは主鏡の前後でおこなう。 外筒と内筒がガタ無く前後する構造。 主鏡は内筒にUV接着剤で接着した。

外筒、内筒はたしかBORGの1.4倍テレコンからレンズ部分を取り去った残骸で再利用品。

主鏡の後ろには3mm厚の鉄板が両面テープで貼られていて(コスモキッズオリジナルのまま)ウエイト兼フォーカシングメカに利用する。

主鏡を取り付けた状態

斜鏡(プリズム)はまだ入っていない。 鏡筒径が90mm、有効径が76mm。

(2

005年5月6日)

接眼部の製作

一見、双眼鏡のツノ見口のようだが、接眼部は鏡筒の中心線からオフセットしているため、接眼部ベースはこんな形状になる。

鏡筒のカーブに合わせた加工は

アルミを放電加工して形成した。

イメージシフト装置(左上画像)

イメージシフト装置(左上画像)

左右光軸の一致調整のため、左眼に

イメージシフト装置を備えた。シフト量は±1.5mm。

アイピースを仮装着(右上画像)

アイピースのバレル先端部は鏡筒の内部に入り込む。 先端部で主鏡のケラレを防ぐためにはバレル長を9mm以下に切断するしかない。

そのため使えるアイピースは限定され、 いちおうアイピース交換式だが実質交換できない。

アイピースを選ぶ

候補はいろいろありましたが、顕微鏡接眼レンズ X15、視野数14(右上画像)レンズを最終的に選びました。

焦点位置がバレル衝面から10mm対物側に寄っていて、(これは顕微鏡接眼レンズの標準規格のようです)焦点引出しには有利です。

バレル径は顕微鏡の規格サイズφ30mm → φ31.7に改造しました。

アイピースとしての焦点距離は16.6mm、見かけ視野49°相当になります。 そしてこの接眼レンズを使うと、

双眼望遠鏡としての口径76mm、倍率は約18倍、実視界は約2.6°になります。

ちなみにオリジナルのコスモキッズは30倍・実視界は1.5°程度。

主鏡焦点距離は約300mm、オリジナルの接眼レンズは20mm程度だが、接眼レンズ先端にバックフォーカス延長用の

バーローレンズ(凹単レンズ)が入っていて合成焦点距離が600mm程度になっています。

(2005年1月23日)

♪正立プリズムユニットの固定

正立プリズムをアルミアングルに固定し、アルミアングルを

1本足の羽根型スパイダーで鏡筒内に支持しました。

主鏡はピント合わせで前後するだけで光軸調整ネジはありません。

プリズムユニットを光軸調整する機構を考えましたが、普通の斜鏡とは勝手が違いました。

プリズムの横方向の首振り(像の倒れ調整)と 前後・左右方向のシフト(光軸センター調整)があります。

調整といってもネジを緩めて手で動かすだけでネジ微動は付けていません。

プリズムの縦方向の首振りは像の変位を起こさず無意味なので省略しました。

正面から見た画像です。

鏡筒の先端には

アルミ絞りリングを付けて鏡筒内迷光を防いでいます。(もとの屈折鏡筒の遮光リングを穴を広げて再利用)

中央遮蔽はこのような長円形になり、とくに昼間の屋外の観望では瞳径が小さくなっているため中央の

影がやや目立ってしまいます。

左右で遮蔽の位置が異なるため、脳が補間して影を目立たなくしてくれるのではないかと期待していたのですがやや大きすぎたようです。

アイピースの固定はボールプランジャー式はやめて横ネジ式に変えました。(バレルが短いためプランジャーでは固定力が弱すぎました)

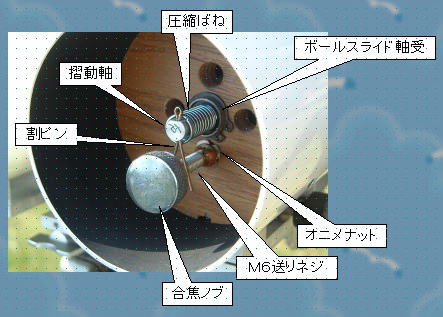

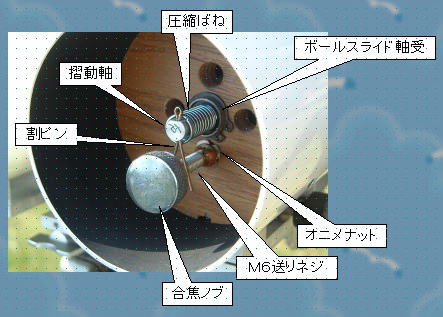

♪合焦機構

鏡筒の下端部です。

ここに主鏡の前後移動による焦点調節機構があります。

焦点調節は左右独立で、調節範囲は約18mm。ピントノブを回して調節します。

ノブの回転はスムーズでイメージシフトも感じられませんが、ハンドルをホールディングした状態ではなんとも操作しずらく、

片手支持状態でのピント操作は手ブレで像がぐらついてしまいます。

将来は電動式にしてホールディングハンドルにスイッチをつけ手元操作できるように改造したいと考えています。

主鏡の前後移動機構の詳細

外面からなのでわかりにくいですが、木の合板の奥で主鏡セルが前後移動します。 画像の摺動軸を前後させるとその軸に直結した

主鏡セル(内筒)が前後します。

主鏡裏面(鉄板部)の中央に直径8mmの

摺動軸を固定し、摺動軸を

ボールスライド軸受で受けてスムーズに前後移動します。

その上で

M6の送りネジにより鏡筒裏面を押して主鏡を移動させます。

圧縮バネは主鏡を常に後方に引っ張っていて、重力での主鏡の移動を防いでいます。

割ピンは圧縮バネの抜け止めと摺動軸(=主鏡)の回転止めを兼用します。

♪完成図

改良したいところはまだありますが、反射対空式の双眼鏡はほかに例が無いと思い、とりあえず自己満足しています。^^)V。

コスモキッズをゲットした翌年の2005サミット(第8回)に向けてなんとか間に合いました。

(2005年10月30日)

ホームへもどる

斜鏡の位置にこれを取り付ければOK。

斜鏡の位置にこれを取り付ければOK。

斜鏡(プリズム)はまだ入っていない。 鏡筒径が90mm、有効径が76mm。

斜鏡(プリズム)はまだ入っていない。 鏡筒径が90mm、有効径が76mm。